音楽

担当:石橋

■活動の様子

今回も学校から帰ったばかりの様子でしたが、お母様が「今日は『ハロードリー』を一緒に弾こうね」と声掛けして下さったそうで、そのせいかお伺いしてすぐ、Tさんは自分からピアノに向かおうとして、すっかりその気になっていた様子でした。

最初は私の右側に座って一緒にピアノを弾く気満々でしたが、私が「ハロードリー」を弾き始めたら、いきなり例のノリノリのフリフリダンスが始まりました。ホントに好きなんだなと私も嬉しくなりましたが、特にイントロがお気に入りなので、例の6連符を何度も繰り返して演奏しました。曲が進むにつれて落ち着いてきたTさんは、ピアノをピロッとかチョロッとか、控えめながらタイミングよく音を入れてくれました。

そのうち電気ピアノの方にTさんが行きたがったので、お母様が椅子ごとTさんを移動させている間、前回の経験から私は生ピアノの前でスタンバイしていました。その時、別の曲を弾こうとしたら「ハロードリー」がいいとのこと。まだTさんの頭の中では「ハロードリー」が続いているようでした。

そしてTさんが電気ピアノでスタンバイできた時点で、お互いに顔を見ながら一緒に演奏を始めました。きっとTさんはこのスタイルで一緒に演奏したかったんだなと改めて思いました。

ただ、「ハロードリー」のイントロが始まったら、またしても嬉しいフリフリダンス。ノリノリのTさんでしたが、ちょっと落ち着いた曲中では、自分が押さえているオルガンの伸びる音をジッと聴いていました。そのうち私が目の前の譜面に気を取られていたら、なんとTさんはいつの間にか自分で椅子の向きを変えて、身体を完全にこちらに向けたまま電気ピアノを弾いています。

演奏中、一旦奥に入られていたお母様が戻ってきたら、Tさんの椅子の向きが変わっていたので驚いていらっしゃいました。もしかしたら、背もたれが後ろでなく横にある方が安定したのかも知れませんが、それにしても自分で椅子を動かす力があるなんて、すごいなと思いました。

さて賑やかな曲を演奏したので、今度は落ち着いたクリスマスソングのバラード「Have yourself a merry little Christmas」を歌ってみました。

Tさんが気に入ったようなので、何度も繰り返し歌いました。もちろん、お互い顔を見合わせながら一緒に演奏を始めます。Tさんの音は、初めはオルガンだったのですが、前衛的な音を響かせつつも、時たま綺麗にメロディーとピッタリ合う音を弾いてくれて、「わあ、綺麗!」と思ったら、Tさん自身もクールにジッと聴いている様子でした。

感心していたら、今度はいつの間にか乾いたクラビノーヴァの音に変わって、パラパラとドングリが落ちてくるような感じで、これがまた独特の印象をこの曲に与えてくれました。思いがけず「こんなアレンジは気が付かなかったな」と驚いていたら、またいつの間にかオルガンの伸びる音に戻っていました。

音の切り替えも自分で変えたようで、お母様も私もビックリ。偶然なのか、知ってて使いこなしたのか分からないまま、魔法使いの様なTさんと思わぬ素敵なセッションが出来ました。

さあ今度はT君の大好きなクリスマスソングをメドレーです。「サンタが街へやって来る」や「赤鼻のトナカイ」や「ジングルベル」では、お母様も鈴を振ってくれました。興味深かったのは、「あわてんぼうのサンタクロース」はあまり好きじゃないとのことで、今回は歌いませんでした。メロディにスタッカートがないからか、あるいは不協和音がないからか、何となくTさんなら分かる様な気がするから不思議です。

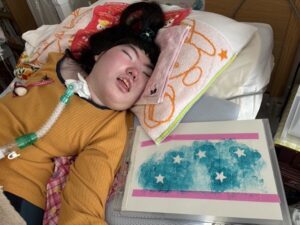

そのうち少し疲れたのか、お母様にべったり寄り添って休憩モードになりました。

Tさんのお薦めミュージシャン動画を観せていただいていたら、いつの間にかサッチモなど黒人だけでなく様々な差別の話になり、Tさんもジッと聞いている様子でした。

Tさんが最近、より大人っぽい表情を見せるようになってきたことをお話したら、

「もしかしたら世の中で起こっていることはみんな分かっているのかもしれない、と思う時があります。」とお母様。「選んで生まれてきてくれたんでしょう?あなたは何処から来たの?」とTさんを見つめるお母様に、チョッと胸が熱くなりました。

実はお母様と時々、「Tさんの前世はアメリカの黒人ミュージシャンだったんじゃないか」と話したりしています。と言うわけで、最後は一緒にブルースを歌ってから終了しました。