コミュニケーション/操作

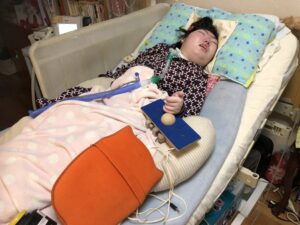

■活動の様子

本日は平和眼科の視能訓練士さんたちが見学にいらっしゃいました。緊張することなく、むしろ、見学者に様々なことができることを見てほしいとアピールする場面もありました。

・遊具・教材(目的):子どもの様子

・VOCA①ステップ バイ ステップ(あいさつ):「これから個別を始めます」の表出。笑顔になりました。

・VOCA②ミニマック2台(一方に絵)絵本「だるまさんが」(VOCAの1/2選択による表出):天板上の2台を左右の手で触りました。特に右方によく触れ、スイッチの感触やカチャカチャという音を聞いている様子。弁別がみられないため、絵を載せた「だるまさんが」のVOCAのみを残し、目的的操作を促しました。その後再び2台にすることで、感覚的な操作は減少し、絵と無地のVOCAの弁別が増加しました。

・ツリーチャイム(目的的操作):触れる→揺れる・鳴るを理解してリーチ。

・チェーン引き(腕を引く動きを促す):肘を後方に下げる動きを他動的に繰り返すウォーミングUP。手指の曲げ伸ばしによる操作がメインでした。以前の様に輪がはずれることはほとんどなく保持↑。今回は腕を引く動きが少なかったです。。新しい脇当てのボリュームが大きいことが要因の1つと思われ、操作時のみ保護者の了承を得て外す。後半やや動きが出ました。

・銀玉落とし・3穴横置き(押し落とす連続した操作空間認知):横置き:右から2玉はスムーズに落とす。穴の探索を充分にすると3玉目に移行して落とす。縦置き:中央1玉はすぐに落とす。上下は部分的にガイド。指先で落とそうとすることが向上していました。

・方向性のあるピンポンスイッチ縦置き(方向性のある連続的操作):スイッチ上へは部分的にガイドしました。中央までは指や手首の動きで操作しました。腕を引きながらの終点までの操作は少なかったです。

・<初>カラビナ付きバック(日常生活における操作):お母様が持参して下さった飲み物バックでトライしました。カラビナの保持+チャックの方向を本児に対して垂直方向(チェーン引きと同様の方向)にすることで、引き開けることができました。

・きのこ取り/<初>銀の玉ボール/玉のせ凹台(ピンチ/器から玉を取り出す/凹台にのせる):器の傾斜が手指を誘導し、玉への定位を促していました。玉の大きさや重さが合っているためか、把持できました。前回は手首を返す(重さで返る?)動きがよく出たが、本日はガイドで促しました。

・音の鳴る玉:玉に触れる→音が鳴る 因果関係理解ありそうでした。

その後、視能訓練士による視覚評価をしました。