目と手の協応/算数/文字

担当:松本

今回も久しぶりの再会でした。お宅につくと机に座って待っていてくれ、早く教材に取り組みたいという気持ちが伝わってきました。非常に落ち着いていて、Kさんの成長ぶりに感動しました。

■目と手の協応

・円盤はめ・円柱差し:提示してパッと見て穴がいくつあるか聞きました。「予想では・・・」と言いながら自分の考えた数を答えてくれました。その後、指で穴を一つ一つ触りながら数えていきました。本当にその数か確かめてみようというと、メダルや円柱を穴にはめて行きました。以前と比べて手の操作に安定感があり落ち着いて取り組んでいました。

パッと見たときに穴の数が正確に見えるようになると、「様々な場面で状況が把握でき落ち着けるようになる」「字を拾い読むのではなく単語のひとまとまりで読める」などの変化が見られる方が多いです。今後も丁寧に続けて行きたいと思います。

・タッパーチェーン引き:手を交互に出して引っ張る動きを次に前に出す手を「次こっちね」触って伝えると2回目からは自分だけで目標の動きでチェーンを引き抜いていました。もう少しチェーンが長い方が動きの練習になるかもしれません。

・平面構成(パズル):正方形2分割、4分割、2・4分割ミックスどの課題も迷うことなく枠の中に方向を変えながら合わせてはめていました。

・体積パズル:両手(枠を持つ手と部品を持つ手)を使って入れていました。縦に入れる方が楽なのでその入れ方が多かったですが、横にしても入れられる練習を今後もして行きたいです。枠が太いもので練習するのも良いかと思いました。

■量の直感的把握

・筒型円柱差し:高さで量を把握する課題。残りもう一個入る場面で、目で見たときにはもう入らないと答えたのですが、円柱を持って入れる直前に「やっぱりもう一個入る」と気づいてくれました。入れようとする動作によって穴の隙間が見えたのだと思います。

・数の棒:4の枠5の枠に2、3、5の数の棒をはめて枠を埋める課題をしました。枠でなく棒の上に積み上げるときがあったので、「上にも載せられるね」と伝えもう一個同じ物を渡すと枠の隙間を埋めていました。3次元的に課題に取り組みクリエイティブでとても良かったです。

■ひらがな字形のイメージづくり

・スライディングブロックひらがな字形:〇〇先生の家に行くという設定で、最初簡単な迷路から始めました。途中難しいところでは、指で視点を示し、それでも難しいときには私のスライディングブロックを追いかける形で取り組みました。目と手を使い最後の課題まで集中して行なっていました。教材の中にストーリーを作ることの大切さも学びました。それがモチベーションとなり最後まで達成できました。

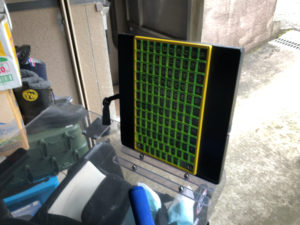

・凸文字なぞり:書見台に提示すると上手に自分だけでなぞってくれました。

お母様が、「学校でも大変落ち着いている」「休校中も、学びサポートのおかげでできることが増えていたので、学校からの課題にも取り組むことができた」と嬉しい報告をしてくれました。